| |

|

|

| |

京成大佐倉駅から本佐倉城跡まで歩く

|

|

| |

本佐倉城と千葉氏

本佐倉城は岩橋輔胤を祖とする下総千葉氏が豊臣秀吉による小田原攻めで、下総千葉氏が所領を失うまでその居城として続き、現在も空堀や土塁の残る堅固な城である。

康生元年(1455年)千葉介胤直・胤宣親子が馬加康胤・原胤房に攻められ、重臣の円城寺尚任を頼り千田荘に逃げたが滅ぼされてしまった。その後、幕府から馬加康胤・原胤房追討の為、千葉氏の一族東常縁が派遣され各地に転戦した。康生2年(1456年)上総国八幡郷にて馬加康胤が討死。馬加康胤の嫡子胤持も父とともに討たれたとされているが、千葉大系図では康生3年(1457年)に没したとしか書かれていない。

康胤・胤持の後継者が岩橋輔胤である。

岩橋輔胤は千葉大系図では馬加康胤の子とされており、胤持の弟と考えられる。

松羅舘本系図では馬加康胤の弟とされており、千葉介兼胤(千葉介胤直の父)の弟という立場になる。千葉介満胤の子馬場重胤の孫という説もあるが、滅ぼされた千葉介胤直にとって親族である立場に変わりはない。

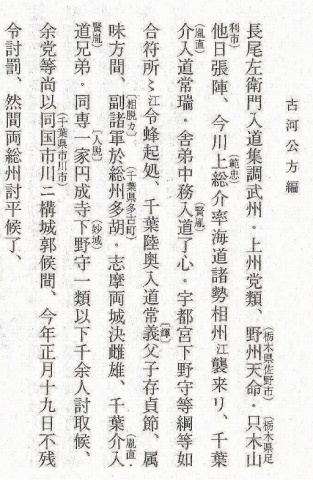

千葉介胤直・胤宣親子が滅ぼされ、最終的に岩橋輔胤の家系が千葉宗家を継ぐことになるこの争いを、康生2年4月4日に古河公方足利成氏が三条実雅に宛てた書状の一部で説明したい。(佐藤博信著戦国遺文より抜粋)

この書状では、足利成氏が関東管領上杉憲忠を謀殺し、分倍河原の戦いなどで上杉方を破ったことが書かれている。そして、幕府が関東管領上杉氏支持が決定されると、右の文章に書かれていますが、今川範忠が幕府方勢力を率いて相模国を制圧し、千葉介胤直や宇都宮等綱なども幕府方となってしまった。

このような古河公方足利成氏の窮地を救うため、馬加康胤(ここでは千葉陸奥入道常義)が挙兵し、多古城・志摩城にて決戦し、千葉介胤直・千葉賢胤兄弟と重臣円城寺尚任たちを討ち取った。千葉賢胤の子千葉実胤・自胤が市川城に籠もったが、古河公方を支持する勢力によって討伐され、二人は武蔵国石浜城に逃げた。

右の文章の後に、上杉方を撃破したことが書かれているがここでは省略したい。

古河公方の窮地を救った馬加康胤は、古河公方により千葉介として認められ、千葉大系図でもそのように記載されている。破れた千葉実胤・自胤兄弟は武蔵千葉氏として関東管領上杉氏と幕府が認めた千葉介となったが、太田道灌の支援で下総千葉氏に対して一時的に優位に立った時期はあるが、下総国の支配権を握ることはなかった。

康胤・胤持の後継者として千葉介を継いだ岩橋輔胤は、文明3年(1471年)頃に嫡子千葉孝胤に家督を譲る。享徳の乱における古河公方と関東管領上杉氏との対立も膠着状態だったのが、山内上杉家の家宰長尾景信が没し、その子長尾景春の乱が起こると大きく形勢が変わった。文明8年(1476年)のことである。

長尾景春は当初優勢だったが、扇谷上杉家家宰太田道灌の活躍により劣勢となってしまった。文明10年(1478年)古河公方と上杉氏の和睦が成立。

文明11年(1479年)和睦に反対した千葉孝胤の籠もる臼井城を太田道灌が攻略、千葉孝胤は逃亡した。太田道灌は扇谷上杉家当主である上杉定正の意向を無視して千葉攻めを強行したと言われ、この頃から太田道灌と上杉定正の関係が次第に悪くなっていったと考えられる。そんなこともあって千葉孝胤がしばらくすると下総国の支配権を回復することができた。

文明18年(1486年)になると太田道灌が扇谷上杉家当主定正によって暗殺される。

千葉孝胤が下総国の支配権を確立したこの時期に、本佐倉城が城として整備されたと思われる。

|

|

|

|

| |

|

|

| |

大佐倉駅 |

|

| |

京成上野駅から特急電車で1時間弱で大佐倉駅に到着する。

駅の周囲は市街化調整区域の為、商業施設はなく田園風景が続く。

大佐倉駅

|

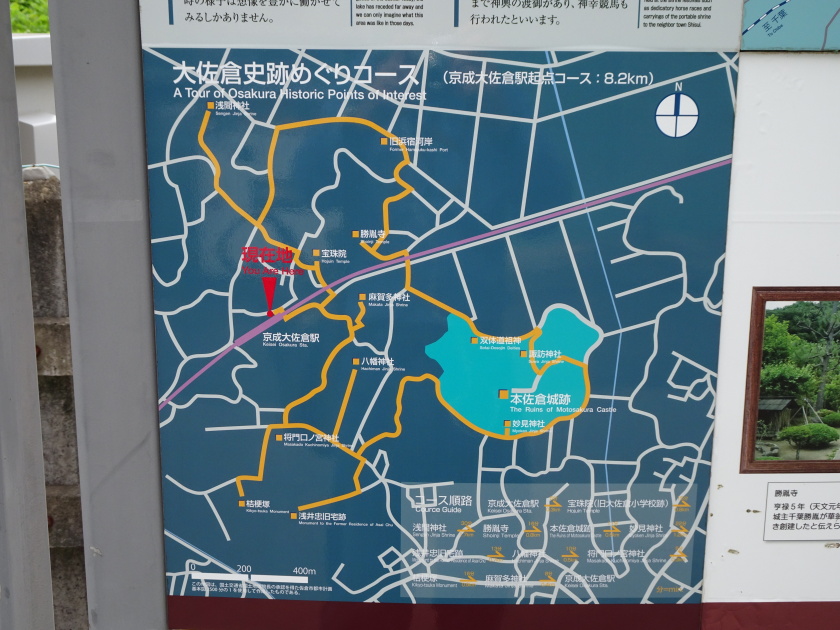

駅にある本佐倉城跡までの地図

|

勝胤寺

駅から成田方面に向かって線路沿いを歩いていくとT字路となり左折して線路の下のガードを抜けると勝胤寺に到着する。

勝胤寺は1532年に本佐倉城主千葉介勝胤が創建した曹洞宗の寺院です。

|

|

| |

大佐倉駅から線路沿いを歩くとT字路となる

|

右に行くと本佐倉城跡・左に行くと勝胤寺と案内板が立っている |

勝胤寺入口 |

勝胤寺本堂

|

勝胤寺の整備された境内

|

本佐倉城主千葉胤富などの供養塔 |

|

|

| |

本佐倉城跡 |

|

| |

|

|

| |

根古谷の館に立っている本佐倉城趾の地図

|

|

| |

本佐倉城跡入口付近

本佐倉城跡の入口は酒々井方面から来ることを前提に東山馬場に設置されている。本佐倉城跡は調査などが行われ、案内板や石碑などが多く立てられており、多くの情報を得ることができる素晴らしい城です。これも酒々井町が史跡公園として整備してきたことによるものです。

更に多くの人が訪れる為に、飲食やトイレの為の休憩所が設置されることを期待するものです。

|

|

| |

根古谷の館から見た本佐倉城跡

|

東山馬場に駐車場・案内板・石碑が設置されている |

妙見神社の祠 妙見神社は上の地図の左側建物のある場所付近にある

|

妙見神社を説明した掲示板

|

勝胤寺から本佐倉城趾に向かう

京成電鉄の大佐倉駅から勝胤寺に参詣した後、本佐倉城跡へと向かった。途中本佐倉城跡までの道標が設置され、東光寺ビョウに着くと千葉氏の家紋を描いたのぼり旗が多く立てられており、地元の方々の千葉氏に対する意気込みを感じた。

|

勝胤寺から本佐倉城跡に向かう途中に設置された城趾への標識

|

本佐倉城跡(木のないところが東光寺ビョウ) |

東光寺ビョウの木碑と案内板

|

東山虎口の坂道から見た東光寺ビョウと勝胤寺方面から来た道 |

本佐倉城跡へ入れる東山虎口の案内板 |

東山虎口の階段

|

東山虎口から本佐倉城内の郭へ入る

|

東山虎口の土塁に上り勝胤寺方面を見る |

東山虎口から城内の郭に入ってきた。千葉氏の家紋が描かれた板が立てられていた。

|

郭から倉跡(曲輪)などを通って奥ノ山へ向かう

|

奥ノ山 (本佐倉城の曲輪の一つ、かって妙見宮が建っていた。)

|

奥ノ山の石碑

|

妙見宮跡の石碑

|

奥ノ山から城山に通じる階段をおりる

|

奥ノ山から城山に向かう通路(右が土塁、左が掘)

|

城山(本佐倉城の曲輪の一つ、本丸に相当。)

|

城山の石碑

|

| 城山は本丸に相当する曲輪で、本佐倉城の主要な建物が建っていた。城山は発掘調査などにより、かってあった建物の位置が特定されている。設置された多くの案内板を見ることで、ありし日の光景を思い浮かべることができる。 |

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|